已然成为“世界第五”,我们却更要理性看待荣威i6的“风阻卫星”

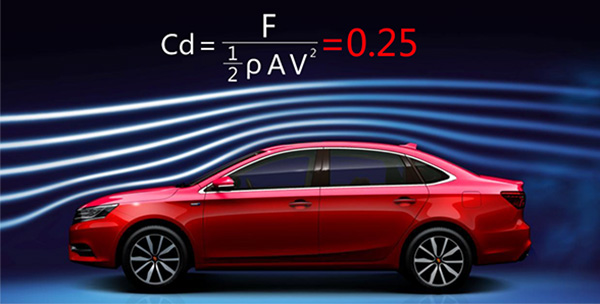

荣威i6仅凭0.25cd的风阻系数这一项,就成功跻身世界第五……

荣威i6上市,其他方面暂且不说,单就“0.25Cd风阻系数”一项,着实放了一个不大不小的“卫星”。0.25Cd什么概念?全世界、所有的传统能源汽车、涵盖无数超级豪车在内,它能排名第五。

毫无疑问,这个“世界第五”成为了人们热议的焦点,厂商当然也不遗余力地将其作为重要的卖点进行宣传。然而也有人会产生疑问:这“风阻系数”到底该如何看待?如果它真的如此重要,为何会有无数比荣威i6贵数倍甚至十数倍的车这方面的表现还不如它?这真的是因为荣威在风阻系数单项设计方面有什么独门绝技吗?

低风阻系数确实是车型设计的一个重要努力方向

风阻系数的概念,车云菌在这里不想过多展开,(此前荣威i6风洞试验的内容已经有过介绍)。在此大家可直接记住一个结论:在其他条件一样的情况下,风阻系数与车辆遇到的空气阻力成1:1的正比关系。

以荣威i6为例,相比一辆迎风面积一样且风阻系数0.5的车,它在同等速度下遇到的空气阻力为对方的一半。车辆在高速行驶时,大部分的阻力来自风阻(常规说法是车速80km/h,风阻占比(总阻力的)60%,200km/h则会达到85%)。所以风阻系数低,高速行驶阻力会明显减小,同样动力的情况下速度越快、油耗越低、噪音越小。

既如此,伴随着汽车速度的提升,低风阻系数也就成为汽车设计追求的方向。然而这个设计的发展,却有一个渐进的过程。这就好比电子产品或者计算机软件的发展一样,需要在“全人类”领域的经验积累。

实现极低风阻系数不难,真正难的是“平衡”

如果抛开其他方面的追求,要想追逐极致的低风阻系数并不难。自然界就有现成的案例——水滴的风阻系数就是极致,只有0.05。换句话说,如果把车型设计得完全和水滴一模一样(没有任何突出部分,包括车轮),它就可以轻松达到0.05。

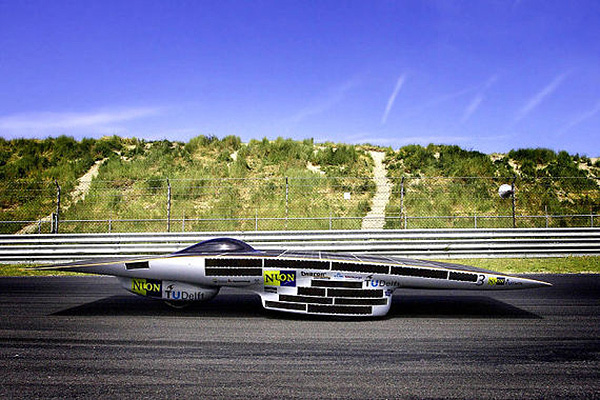

在交通工具领域,其实存在类似的东西。例如飞机,它的风阻系数可以轻松做到0.1以下。在“车领域”也有极致案例。例如2005年的那台Nuna3,它的风阻系数只有0.07,但它的外观是这样的:

由荷兰代尔夫特理工大学的Nuon太阳能小组为参加2005年全球太阳能挑战赛开发的Nuna3太阳能汽车

由荷兰代尔夫特理工大学的Nuon太阳能小组为参加2005年全球太阳能挑战赛开发的Nuna3太阳能汽车

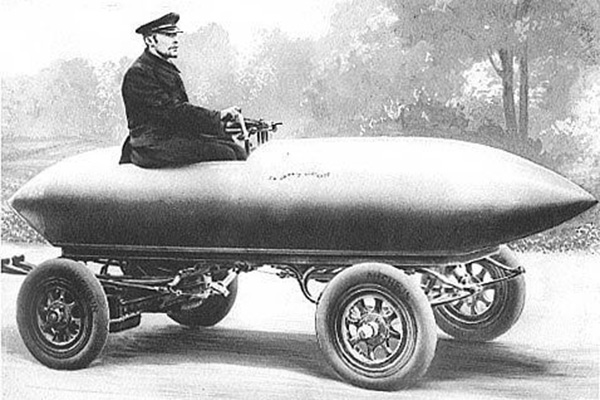

很显然,所有这些都不可能直接照搬到量产车上。换句话说,如果抛弃其他要想追求极低风阻系数并不难,难的是如何平衡——在保证汽车其他方面(美观、实用性、便捷性、稳定性等)的情况下来追求低风阻系数。这个发展,就存在一个渐进的过程。对此,历史上的设计师也做过很多的尝试,也有过无数的失败案例,如:

1899年,比利时人Camille Jenatzy驾驶着一辆名为"La Jamais Contente"的电动车,达到了105.882km/h的时速。

1899年,比利时人Camille Jenatzy驾驶着一辆名为"La Jamais Contente"的电动车,达到了105.882km/h的时速。

阿尔法-罗密欧的Aerodinamica

阿尔法-罗密欧的Aerodinamica

这也是为何当年奥迪推出第一款0.3风阻系数量产车时曾引发轰动的原因,因为做好这种平衡确实不容易。

站在巨人的肩膀上:高起点和资源共享其实是关键

我们要注意到一个现象,即这种设计经验是累加的。也就是说一旦0.3被突破,下一步要想实现0.3就变得很容易。这也是为何现在风阻系数0.3以下的车比比皆是的主要原因。

荣威i6拥有了一个高起点,即它有一个基础蓝本,早在荣威Vision-R概念车风阻系数已经降到了0.22荣威的设计团队承认。他们在设计i6的时候参考了大量的低风阻车型,然而量产车就势必要兼顾空间、视线、便利等等因素,在众多限制因素中寻求平衡。

从更具体的角度, 荣威i6的尾部设计,就是这种经验累加价值的典型例子。汽车尾部按常规理解,应该是像水滴那样,越圆滑、越狭长越好。相反,直立的尾部会因为真空区的存在而增加风阻。例如很多人印象中的“两厢车风阻大于三厢车”就缘于此。然而随后的经验表明,凡是并不如此绝对化——通过设计优化,直立型的车尾反而可以降低风阻。大家留意一下新推出的低风阻车型,车尾大致都有类似特点——尾部都是相对直立的,并且后备箱上沿都略微上翘并有明显的折线。荣威i6更夸张,它的后备箱上沿是往外突出并超过了后杠,这使得其车尾形成一种“斜向下切”的形态。

荣威i6的这种设计值得肯定,但我们也应意识到,如果没有之前的经验积累,i6估计也难以达到如今的水准。这有点类似IT、软件行业的发展,有了前期的积累,后续的产品想要超越之前的产品,难度会呈几何倍数的降低。

定位思路上的“平衡差异”,才是成就i6世界第五的决定性因素

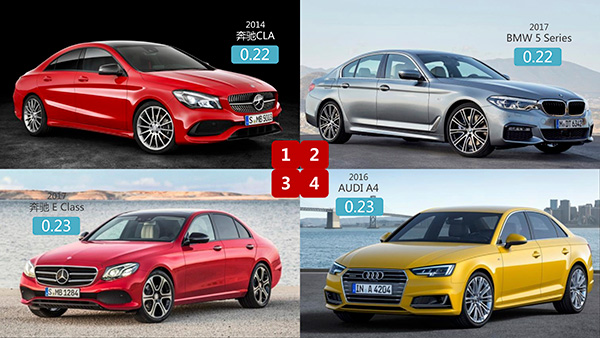

基于以上分析,只要设计者愿意,仅仅是为了将风阻系数做到0.3Cd、甚至0.28Cd以下并无太多难度。即便如此,但能如同荣威i6一样,达到0.25Cd的仍旧寥寥无几,这是为何呢?

决定性的关键点仍然是“平衡”。即荣威在设计i6时,将平衡的天平更倾向于了风阻系数。事实上只要是一线厂商,无论德系、美系还是日系、韩系,它们真要设计出0.25Cd的同级车并无太多难度——i6的团队力量和千万花费对于大多数一线厂商来说都不属于遥不可及的资源。之所以没这样,也是源于“平衡”的考虑。

这里所说的“平衡”与前面所举的、外形上极端的例子不同。当下的平衡点,更多体现在车型特性上。例如为何超跑的风阻系数往往不低?因为它在空气动力学设计上需要追求下压力,这显然是会增加风阻系数的。换言之,风阻系数与高速抓地力之间存在一种平衡。

再举一个关键的平衡点例子。为了降低风阻系数,可能会增加一些附件(如底盘盖板等等)。对此很多人直接想到成本。这没有错,但还有一个重要的平衡点:自重。这些附件会增加重量,从而影响低速油耗,尤其是拥堵路段的油耗。很显然,这与低风阻系数的诉求是一对矛盾体——低风阻对于低速油耗几乎是没有意义的。那么对于以城市日常代步为主的车,降低自重可能比降低0.01个Cd值的风阻系数更有价值。这往往就成为厂商在“平衡”上的重要取舍点。例如很多厂商认为,低档日常家用车的成本和低速动力油耗才是关键,为了这0.01或者0.02Cd增加那么多附件成本和牺牲自重来实现并“不值当”,于是平衡的结果就是风阻系数变成了0.27或者0.28Cd。其实就荣威i6而言,它也大可不必为这0.01cd或者0.02cd如此大费周章,但从品牌营销层面说,这又是另一种“平衡”。荣威i6将自主品牌车型的风阻系数“载入史册”,如此的品牌影响力以及宣传效果,显然不是直白地宣传低油耗以及产品技术实力能相提并论的。

车云小结:

对于荣威i6的这个0.25Cd“风阻卫星”,消费者大可不必将其看得神乎其神。然而这绝不意味着否定i6团队的努力。恰恰相反,对于首个在自主品牌车型领域将风阻系数作为设计重点的做法,车云菌仍要大赞特赞。且不说它的实际意义如何、市场价值是否真的如此之大,但这至少说明国内的设计团队已不再仅限于“追求高颜值”了。这在自主品牌设计领域,确实是有里程碑意义的。

我要说

登录发布评论