探秘荣威i6风洞实验室,对标Model S的风阻系数如何炼成?

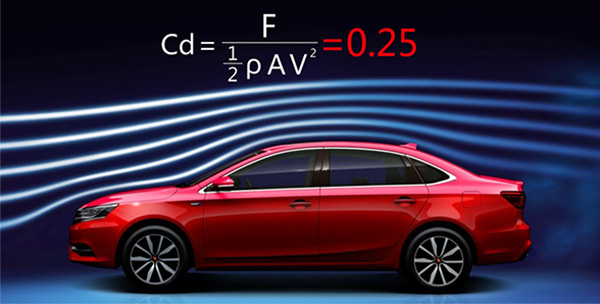

首次让自主品牌的气动设计突破0.27进入到了0.25以下的范畴,究竟是如何做到这一点的呢?

所谓未上市先红透半边天,从1835mm同级最宽车身、2715mm同级最长轴距到动力总成,一次次的信息披露都能让荣威i6成为话题焦点。而在这其中,风阻系数达到0.25更是引起了一些争议。要知道这个数字一般都出现在那些豪华品牌的运动车型上,比如特斯拉Model S的风阻系数为0.24。荣威i6竟然也能做到如此低的风阻?

风阻表现或者说空气动力学是目前汽车制造中非常重要的一个评价指标,尤其是当我们看到那些非常流线型的车身,不仅外观上看着漂亮,在驾驶和操控上也都通常表现优异。高速下的气流从油耗、噪音、稳定性等各个方面都会对车辆产生非常大的影响。

当我们以时速100km/h行驶时,60%的动力输出是用于克服阻力的。最直接的,风阻越大,也就会导致油耗越高。对于传统动力汽车来说,风阻系数每降低10%,油耗可以降低3%,而在电动车上,风阻系数每降低0.02,续航里程可以增加10km。此外,风阻系数也会影响车内的噪音值和高速操控能力,进而影响驾乘舒适度。所以,降低风阻对于汽车,特别是对注重舒适性、经济性的轿车而言,就显得至关重要了。

从理论计算的角度上说,影响汽车的条件包括汽车的相对速度、正投影面积、空气密度以及风阻系数。除了相对速度和空气密度,现在大多数同类车辆之间的正投影面积并不会差太多,所以要想降低风阻,大家都将最大的精力花在了减少整车的风阻系数上。而为了模拟行驶中气流与车身的相互作用,以研究车辆实际空气动力学特性,风洞试验也被引入到了现代汽车设计当中。

风洞试验是个啥?

简单来说,风洞试验是测试整车错综复杂的空气动力学非常重要的一种方式,将车辆固定在试验场中,人工制造气流来模拟行驶过程中的风阻状态,这也是车企们最常用的分析新车风阻的地方。除了汽车,土木行业、飞行器设计、传热学、流体力学/空气动力学研究同样要用到风洞。

不过这样一个实验室不仅需要的空间大,而且造价不菲。由于需要实现各种模拟效果,达到需要测量的各种指标,比如是高速行驶还是城市慢速行驶,环境的温度和和压力是多少,这些对风扇系统或者气源系统的要求都很高。另外一方面,对于流场质量来说,气流是否均匀、来向是否统一,对风洞气流的方向性、湍流度、压力分布等都有一定的要求。而且由于噪音的测试需求,可能还需要低背景噪声和无反射条件等等。

所以,本身风洞实验室的造价就是昂贵的。再加上凭空驱动风源需要耗费的大量能量,以及为了稳定气流的各种辅助设备,所以耗电量极大,使用成本很高,业内也有“风洞一响,黄金万两”的说法。价格据说一般都在2.5万/小时,同济大学的地面交通工具风洞实验中心是2.75万/小时。而一款车型从模型到实车阶段,如果没有个100小时以上的测试时长,风洞试验的意义都不大,像飞行器的测试时间甚至会过万小时。所以基本上光在风洞试验上就花个几百万是很正常的,从另一个角度说,能否做足风洞试验也是衡量研发投入的一个标准,也是豪华品牌和普通品牌之间在研发上的差异之一。

但尽管如此,厂家们也依然不惜重金在风洞试验上下很大的功夫,目的就是尽可能提升车辆的经济性和操控性,以及满足越来越严苛的排放标准,在与竞品的较量中拥有更好的竞争力。放眼国内家轿市场,主流车型的风阻系数普遍在0.3-0.5之间。而像奔驰CLA和新宝马5系都将风阻系数做到了0.22,而奔驰E级和奥迪A4则是0.23(A4L为0.25),像特斯拉Model S、奔驰S级、丰田普锐斯的风阻系数为0.24,基本上都是响当当的豪华品牌中将车辆线条做得最好的几个。

那么荣威i6的0.25,首次让自主品牌的气动设计突破0.27进入到了0.25以下的范畴,已经可以说来到了世界前列,是让人有些惊艳的。那么究竟它是如何做到这一点的呢?

极尽流线型让气流最大化贴附

首先来说,光滑的表面更有利于气体紧贴表面以更快的速度经过,所以作为撞风的最前端,车头的线条肯定是要设计的圆润和流畅一些。车头下压、两侧弧形的角度可以让气流有一个更顺滑的分流。前挡风玻璃后倾,A柱上经过特殊设计了向后延伸的凸起楞线,同时流线型的后视镜造型上也进行了不同位置的凸起设计,可以起到更好的降低风噪、稳定和导流的作用。

在车身形态上,荣威i6采用了高腰线设计,更好地起到引导气流的作用,同时还能获得相应的下压力,抵消部分正压,使前后压差阻力减小。另外,1835mm车宽和4671mm的车长所带来的较大的长细比,优化了荣威i6的形状阻力,也进一步保证了空气前后流动的平顺性。

荣威i6还搭载了AGS进气栅格调节系统,通过隔栅开口大小与位置,主动控制进入舱内的气流及方向。同时根据车身表面的气流走向,不断调整隔栅翅片大小以及角度,更好地满足散热冷却需求。这种可调节前格栅在同级车中是首次配备,甚至在更高的级别的合资和进口车型也都不多见。

尾部锋利的气流切分进一步优化气流

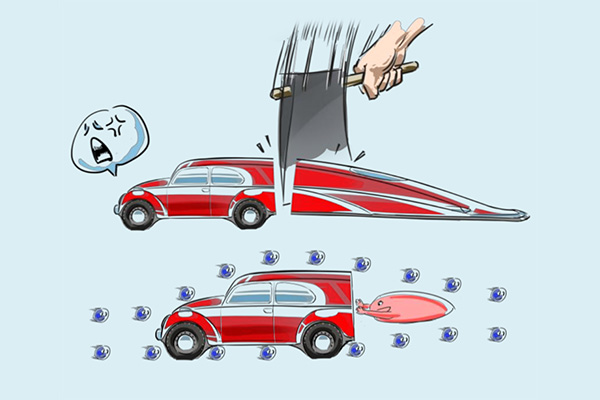

有了好的气流引导和贴附,下面要更好的将气流导走。曾经,人们在气动方面陷入了一个误区,仅仅考虑了气流的贴附性,认为水滴型的车身是最有利于空气动力学的,当然这也确实创造过一些速度记录。不过由于曲率收缩过快,仍然避免不了气流分离,反而增大了风阻。而且更现实的问题是,汽车尾部是不可能设计成无限尖的,也就是说理想的低风阻设计也是达不到的。

我们知道,表面流速越大,压力就越小。就像飞机的翅膀,上面是曲面而下面是直面,所以上方的流速大于下方,压力要小于下方,因此上方相对于下方会形成一个负压,从而产生一个向上的推力。所以,人们偶然发现,更加“利落”的车尾设计其实更有利于空气动力学。由于气流贴附的表面戛然而止,高速气流在尾部分离,形成了低速的涡流,进而产生了高压区,进一步推动汽车向前走。典型代表,丰田普锐斯。

荣威i6的尾部后翼子板和尾灯就设计成了与侧面角度较大的分离面,让气流可以迅速分离车体。同时,C柱与行李箱盖的夹角经过了不断优化,加上鸭尾的凸起和下方扰流板,抵消了尾部升力,控制气流下压,使气流可以更稳定地向后延伸,减少车后方的乱流。

有了更好的气流分离和贴附,再到后面的气流切分,各个细节的设计离不开最后车辆空气动力学的整体优化。从开始的模型到后来的实车,荣威i6的风洞测试时长超过了250小时,1000万就这么被“吹”走了,在牵一发而动全身的空气动力学设计上,不断地进行优化和调整,才将风阻系数突破性地降低了几个数字。

小结

在目前节能减排的大环境下,风阻和风洞测试肯定会在未来发挥更重要的作用,我们的自主品牌也会在这方面投入更多研发精力。而做到风阻系数0.25的荣威i6无疑已经在这方面领先了同级竞品,除了更舒展的造型,更优秀的燃油经济性更是大家所期待的,让我们静候它的上市。

我要说

登录发布评论