小鹏汽车创始人夏珩:互联网汽车如何定义,怎样造?

- 夏珩

- 2016/07/25

- 车云网

小鹏汽车创始人夏珩分享他认为的互联网汽车应该怎样定义,以及他的团队的造车理念和方法。

车云按:

7月22日上午,由车云网携手雅森联合主办的车联·新纪元——2016中国(广州)车联网创新发展论坛隆重召开,现场集结行业专家围绕各自细分领域共同探索车联网的深度价值。小鹏汽车创始人夏珩分享了他眼中的互联网汽车应该怎样定义,以及他的团队的造车理念和方法。

小鹏汽车创始人夏珩

小鹏汽车创始人夏珩

从我读书开始,一直在网络社会长大的,以前查资料靠互联网,谈恋爱通过网络,找工作通过互联网,后来买房、买车各方面,都在网络时代工作和生活。但是一旦进入汽车后,感觉回到了工业时代。

我刚刚参加工作的时候,尝试在德国跟德国工程师一起做整车控制开发工作,当时很多德国工程师也提到,我们在设计这些按钮时,在车辆开发、调试过程中都能用到。也就是说很多整车交互、整车设计,还是按照二三十年代德国工程师工程开发的思路。

所以对于我们这样一些互联网原住居民,当互联网人找到我们一起开发汽车时,我们心里的抵触性没有那么强,2014年中我们成立小鹏汽车,现在做了两年多。

如何定义互联网汽车

上汽和阿里开发了一款中国第一款互联网汽车,有很多车载大屏和应用,很多人心中或者谈论中,有不一样的互联网汽车的定义,我个人来看互联网汽车标签是这么来的,有互联网背景的人和公司参与汽车研发、生产、制造的环节。

如果只是把汽车加一块中控大屏或者只是在汽车上加入一些网上的应用,就是互联网汽车,我们觉得这个定义有失偏颇。我们用过很多车联网功能的同学们都知道,包括车内简单联网功能,ADAS智能功能,在传统汽车上已经非常普遍了,但是没有让人感觉到非常新的客户体验:一是功能使用频率非常低,二是感知度不高。

我认为互联网汽车必须具备几点:

一是车给了你后,驾乘体验就不是一个传统汽车。只有电动汽车可以做到驾乘体验跟传统汽车有非常大的质变的感受,比如说很多朋友会想到特斯拉,走进特斯拉的时候,门把手自己打开,坐上去后只要轻轻把档位拨到低位,一脚油门就可以动了,而且非常流畅,没有迟滞。我们希望在驾乘体验上,一定要有一个革命性的变化。

二是交互不一样。小鹏汽车一直做的事,在交互方面可以做到几点:

1、触屏。触屏可以真正实现你整个人机交互的界面不断的升级、变化,不断的根据客户行为和配置做到越来越定制化。所以我也看到了某些公司推出的所谓互联网汽车产品,居然还保留了很多空调之类的按键,本身没有理解互联网汽车和传统汽车交互的不同。

2、语音。语音识别一定要在用户体验和使用广度上达到很大的突破。

3、人脸识别。未来汽车生态,肯定会出现共享化的浪潮,我们怎样在不同的车上针对相同的客户建立一个统一的账户,把你喜爱的音乐,你比较熟悉的驾驶感受,你比较习惯的空调温度等,都能够经常存储在云端,发送到车上,也是非常有意思的交互。

三是能力一定要不一样。除了驾乘外,互联网汽车必须具备一些新的能力。这些新的能力上,小鹏汽车做了什么探索?如果我们有一个车载摄像头,跟手机匹配做得不错,在停车场找不到车的时候,用手机调用一个APP用摄像头前后左右看一下环境,就轻松找到了。一些朋友开车经过一些美丽的景点,如果用摄像头通过拍照分享到社交上去,这也是有趣的一点。

如何制造互联网汽车

中国跟欧美不一样,欧美长途驾乘比较多,中国由于高铁的发达,城际旅程高铁越来越多,小鹏汽车早期要基于痛点开发自动驾驶,一个是自动泊车,停车挺麻烦的,特别是小区里,自动泊车要做到。我在开特斯拉时,用它的自动驾驶功能,高速时还是蛮慌的,但是在低速时,即使出现问题,不会有那么严重的事故。

还有小鹏汽车的车希望是可以升级的车,车在早期开发就是模块化设计,如果用户有更高的新的需求或者更多功能需求,能够很方便的进行更新和替换。

刚才讲到的是从车的属性上怎么定义互联网汽车,我们在做互联网汽车的过程中,也有不同的方法:

利用特斯拉的开源专利和全球代工供应链体系。特斯拉有70%三电一屏的供应商,我们利用特斯拉开源技术和供应商体系,搭建我们一流的系统。

快速迭代。这是互联网产品开发方法中的一个灵魂,但是汽车怎么快速迭代?我们每三个月会把最新的系统,包括底盘开发件,搭载在骡子车上,在整车没有做出来前进行测试。我们电池包到152wh/kg,现在已经高于特斯拉,三星专家考察小鹏汽车,跟我们达成战略合作,他说这是他看到在中国做得最好的电池包。我们电机功率密度达到国内第一,国际领先水平。

开门造车。我们把很多潜在客户早期引入到我们开门造车中,一年时间开发十多个造型模型,7进4,4进2,2进1,这个过程中,我们搜集未来客户的意见,早期就反映在设计开发中,我相信我们样车推出市场时,大家一定觉得非常惊艳。

我们要用不一样的方法做车,这个团队一定要有不一样的基因,我们大概70%是汽车人才,30%是互联网和科技行业人才,我们融合在一起开创一个新的文化,做一个不一样的东西。我们经常体验不同的豪车、游艇、VR和无人机,从这里面提炼出提升客户感受,但是成本又不高的功能。

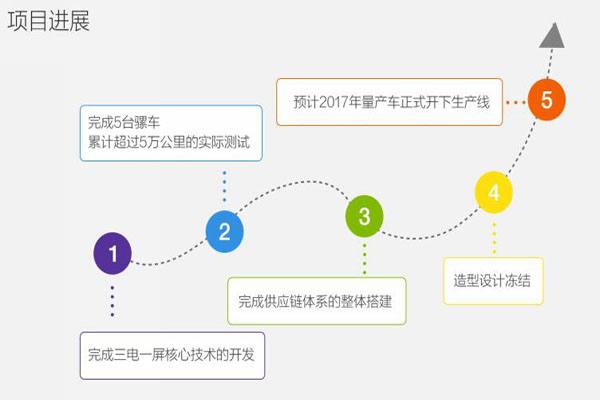

现在我们团队全职员工大概150人左右,再加上长期派驻在公司的外包员工,我们总开发人数超过200人,申请专利超过40项。我们计划2016年下半年完成工程冻结,希望2017年把首期车辆上市。

我要说

登录发布评论