【洞见】阿里上汽搞出了“互联网汽车”,但广告暴露了真相

创意广告的黄金时代已经过去了,但不需要缅怀,它迟早还会回来。

昨天阿里、上汽联合推出的荣威RX5亮相,由于充分的官方渲染,这款车型之前一直被称为“互联网汽车”,虽然很少有人真的认为这会是一款特斯拉式的改变驾驶体验的汽车(完全按照电动力进行设计研发),但我多多少少还是有这么一丝想法:说不定它是呢。

直到我在朋友圈看到了这么一个平面广告:

当时就已经基本可以确定,RX5仍一款常规意义上的汽车。

并不是说这款车不好,从我听到的声音来看,大家对这款车的操作系统有很高的评价;也不是说这个广告不好,它的文案创意已经很不错了,至少在汽车领域是中等偏上水平。

关键在于,这很显然是一则创意广告,是非常典型的4A创作理念的广告。这种创作理念也没有问题,它有独特的品牌营销价值。

但是,这不是科技公司需要的广告。我的意思是,如果是一款真正改变了用户体验的产品,它的广告绝对不会是一条创意广告。

麦迪逊大道的黄金时代

通常人们认为创意广告的黄金时期是上世纪六七十年代,最早一批现代广告大师如艾尔伯特·拉斯克刚刚过世,纽约广告名人堂的5位大师功成名就(罗瑟·瑞夫斯、威廉·伯恩巴克、李奥·贝纳、乔治·葛里宾、大卫·奥格威),电视广告开始兴起,麦迪逊大道在传媒界的影响力甚至不比好莱坞低。

当时麦迪逊大道上生产的所有广告都被称为创意广告,同时广告业开始兴起一种观点:与其花钱做促销,不如做广告建立品牌,这也是大卫·奥格威被引用最多的一个观点。

但事实上当时的广告就显示出了两种不同的类型,一种是我们熟悉的大卫·奥格威所说的品牌性广告,也就是真正意义上的创意广告,比如李奥·贝纳在50年代为万宝路创造的牛仔形象的平面广告。这类广告的特征是具有相当大的普遍性,把某品牌的广告语用于同类型其他品牌也不会有太大问题,比如麦斯威尔和雀巢的广告的“滴滴香浓,意犹未尽”、“味道好极了”互换的话也不会产生错误。

万宝路牛仔的品牌形象广告

万宝路牛仔的品牌形象广告

另一种类型的广告是功能性的,罗瑟·瑞夫斯是这类广告的高手,比如给M&M创作的“只溶在口,不溶在手”,以及为棕榄香皂创作的“棕榄牌香皂使皮肤更为娇嫩”(通过大量实验获得依据)。这一类广告并不要求创意,而是要求标明产品的功能,瑞夫斯曾经说莎士比亚、海明威、陀思妥耶夫斯基都不会是优秀的文案,原因就在于此。

那个年代之所以被称为广告业黄金年代的另一个原因,在于当时消费领域的技术进步相对处于停滞,广告业的大金主是汽车、烟草、服装、餐饮等领域的公司,产品特征趋同、难分上下,于是就要求用广告来决胜负。

可口可乐和百事可乐那段口感公案就是鲜明的例子,上世纪70年代,百事可乐通过“百事新一代”广告(显然是品牌类广告)迅速崛起,可口可乐感觉受到威胁,推出了全新口感的配方(前期市场调查结果显示用户认为比老配方好喝),结果惨淡收场。

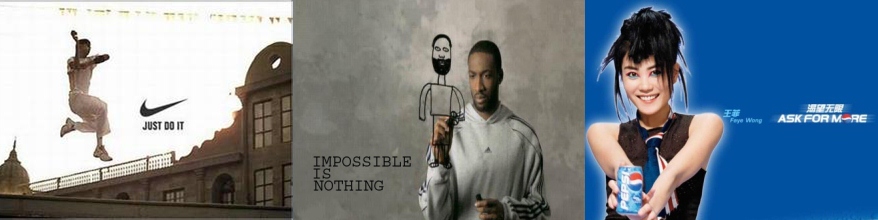

越到后期,创意广告越来越成为主流,甚至越到后来,由于产品本身的区别已经非常非常小,继续针对产品功能做广告意义已经不大,因此创意广告会更多针对品牌slogan来进行创作。如果没看过耐克和阿迪达斯的广告,谁会知道“Just do it”、“Impossible is nothing”说的是什么东西?百事可乐的经典广告“Ask for more”说的又是什么呢?

从左至右分别是“Just do it”、“Impossible is nothing”、“Ask for more”.

从左至右分别是“Just do it”、“Impossible is nothing”、“Ask for more”.

这些广告已经不再进行任何功能介绍,而完全是品牌性的,所呈现的是广告作为作品的价值,是用来传递品牌价值观的。尤其对于领先或者差距微弱的品牌来说,这种广告形式几乎是唯一选择,价值观越主流、煽动性越强,越有助于建立品牌好感,巩固品牌地位,自己才有机会扩大份额,而后来者想要提升份额就更难。

创意广告所承载的就是这种意义,它把功能性包装起来成为一个作品,甚至是不表述功能而只宣扬价值观的作品,通过这个作品的好感给品牌加分。

当科技公司遇到创意广告

最近几年创意广告开始走下坡路,后来几乎没有再出现过“Just do it”这类的经典广告出现过,很难说清楚这种情况是从何时开始的,如果硬要说创意广告风光不再的日期的话,大概是从iPhone 4s上市开始的,那恰好是iPhone 4的热潮波及全球、互联网科技开始形成大众影响的显性起点。

后期的广告开始更多借助互联网特别是社交媒体进行创新,段子手、网红取代了创意广告。但是我要说的是,真正把创意广告赶下神坛的并不是新的传播形式,而是广告主的主体变了,曾经的大金主是汽车、时装、化妆品,现在广告业的大金主变成了科技公司和互联网公司。

而科技公司和互联网公司(以下统称科技公司)绝对不需要创意广告。

这是由科技公司产品的特征决定的,它们与传统工业化产品有完全不同的功能特征,而且大部分提供的是以往没有的使用体验,科技公司在推广这些产品的时候,唯一的目的就是让用户了解这种功能和体验,所以推广的方式越直接就越好、越有效。

特别是软件类产品,从最早的QQ、淘宝、百度到后来的人人、微博、微信、滴滴、Uber,它们根本不需要创意广告,甚至几乎都不需要广告。科技公司喜欢地推、促销、打价格战,因为这是最直接让用户体验产品的方式,用了自然就知道好在哪了,而另外一些时候,科技公司营销的主要目的是把对手耗死。科技公司即便做广告,也要以功能性为主,简单直观是金科玉律,参考瓜子、人人车(排名以投放广告先后为准)这两家二手车网站的广告就明白了。

创意广告恰恰是要把功能性包装起来,广告作为作品的属性强于产品介绍的功能属性,这就会导致必然有一批用户看了广告仍然get不到产品的功能和体验。因此对于科技公司来说,创意广告是一种低效率的推广,这也是我为什么说科技公司绝对不需要创意广告的原因。

所以如果科技公司推出创意广告,那就一定是出问题了,下面举三个例子,下图从左至右分别是苹果初代mac的1984广告、一号店的不二之选广告、锤子手机天生骄傲广告:

这些广告每一个都太精彩了,都绝对是可以拿奖的作品,但是,并没有什么卵用。初代mac直接导致乔布斯被罢免,一号店颠沛流离数次易手,锤子手机日子不好过就不用说了。那问题出在哪里?分两种情况:

第一种:产品真的有不一样的体验,这时候创意广告效率太低,某种程度上来说属于决策失误。一号店的不二之选广告可以算这种。

第二种:产品并没有真的改变使用体验,初代mac跟IBM没有本质上的区别;锤子手机也仍然只是一款普通的手机,当然锤子的情况又有它自己的独特性,老罗是把自己做创意广告的能力当做核心竞争力的。要注意的是,在这种情况下,创意广告本身一点问题都没有,因为产品就是这么个产品,真的要做起来需要耗费相当大的营销精力,一则创意广告再优秀,作用也非常有限。

科技公司的广告应该是什么样的,简单直观清楚明白,下边举两个例子。

iPhone 4 appstore广告:

特斯拉Model S广告:

iPhone 4的广告就是用最直接的方式把AppStore介绍清楚,特斯拉也只是把自动驾驶功能介绍清楚,而且这还是他们创建这么多年以来才推出的第一个电视广告。(自动驾驶出车祸是另一件事情,跟这篇文章的话题无关)

车云小结:

我们回过头来看RX5这款车,它的主要功能在于可以用语音控制、连接手机进行简单操作、流量免费,这些功能有一定创新,但其他车型也都有过类似或一致的尝试,比如福特SYNC就有语音控制功能,通用安吉星就可以做到手机与汽车连接,宝马之前也做过流量免费的尝试。并不是说RX5不好,只是它还不具备改变驾驶体验的能力,所以仍然需要一些创意广告为产品加分,去和传统汽车竞争。

不过我后来也在网上看到了RX5相应的功能性广告,视频介绍语音控制,考虑到有语音控制的车型并不多,而且在这个价位上就更少(没做过统计,不知道具体有没有或者有几款),这条广告是非常明智的。

这里重申一点:科技公司绝对不需要创意广告,但常规产品针对创新功能做功能性广告是绝对应该的,而且这两者之间也并不冲突。

但是科技公司绝对不需要创意广告这条规律也不会永远适用,等到了现在的这些科技公司的竞争进入成熟阶段,市场格局和参与主体开始稳定下来,他们仍然还是会需要创意广告来打品牌战,到那个时候则又是一个消费科技的缓慢进化阶段,和创业广告的黄金时代了。

说不定现在已经有了,只是还没有成为主流而已。

我要说

登录发布评论